Oct 20, 2017

By TORU UKON (Editor in Chief)

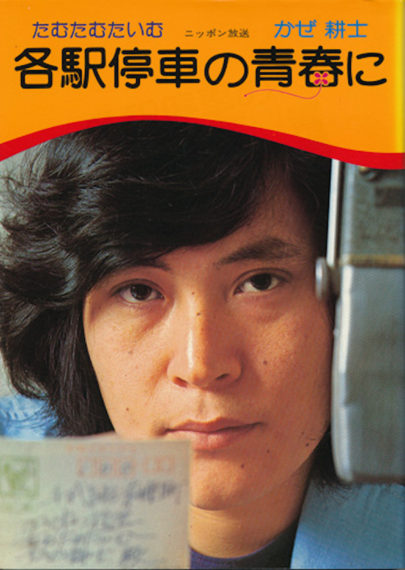

昭和のインフルエンサー(2) かぜ耕士

昭和という時代、ラジオの深夜放送は当時の中高生たちにとって絶大な影響力を持ったメディアだった。テレビ、新聞、雑誌よりもその力は強大だった。今、フェイクニュースという言葉が氾濫しているけれど、昭和50年代、ラジオの深夜放送で語られる言葉がすべて真実だと僕は思っていた。その代名詞的存在が、かぜ耕士だった。

北海道の太平洋岸は、夜になると東京のラジオがよく聴こえた。特にニッポン放送は雑音が少なく、地元のラジオ局よりも聞きやすかった。

かぜ耕士がパーソナリティーを務める『たむたむたいむ』という深夜放送番組はニッポン放送の月曜から金曜日の24時10分から24時30分まで毎日20分間放送されていた。太鼓の音に合わせて、早口で季節を感じさせるかぜ耕士の挨拶から放送は始まった。スポンサーは松下電器で、僕がこの番組を聴いていたラジオもパナソニックだった。その前の10分間は『あおい君と佐藤クン』、その後の30分が『コッキーポップ』(パーソナリティは大石吾朗)、そして25時からは『オールナイトニッポン』と続いた。これを聴いてから寝るのが、昭和50年代の典型的中高生の日常だった。

かぜ耕士は、作詞家とか放送作家という肩書きだったが、『たむたむたいむ』のパーソナリティが天職のように僕には感じた。とにかくソフトで優しい語り口。彼の声を聴いて不快に思う人などいないだろう。どんな極悪非道な人間だって、かぜ耕士に諭されれば耳を傾けるに違いない。

さらに、聴くもの全てに対して、「無条件に味方してくれる」という信頼感や安心感があった。それは「親しみやすさ」といったキャラをはるかに突き抜けた聖母的な領域に属するものだった。

だから、かぜ耕士のもとにはいろんな悩みの相談が雪崩のように押し寄せた。時には自殺寸前の電話や遺書と思えるような手紙も番組内で紹介されたりもした。(こうした聴視者からの悩みに真正面から受け止めた結果、彼自身は番組を降板せざるをえなかったと聞く)

もちろん、そんなシリアスなテーマばかりではなかった。

番組の基本姿勢として、リスナー参加型の双方向発信の番組だったので、当時の中高生の生の声をかぜ耕士が紹介しては答えていくという番組スタイルだった。都市伝説や、学校での流行などが紹介され、ローカルな話題や、ニッチな話題が多く、時に今のネットの現象のような「炎上」するようなこともあった(その後、深夜放送ではこうした状態を「祭り」と表現したりしたが)。

「こっくりさん」は嘘か本当か? とか 「なんちゃっておじさん」はどこにいるのか、とかいった今にして思えばどうでもいい話だが、当時の中高生には熱くさせる話題をいつもかぜ耕士が語ってくれた。「男はトランクスを履くべきか、ブリーフか?」と言った意見を戦わせてみたり、地方のよって異なる願掛けタバコの方法や、流行っている歌の歌詞解説などもしてくれた。首都圏の中高生の話題のほぼ全域を、かぜ耕士の「たむたむたいむ」が網羅していたのではないか、と北海道の片田舎で聴いていた僕は思ったものだ。それが、テレビでも新聞でも雑誌でも取り扱わない、僕らがもっとも望んでいた話題であり、情報だった。

「自作自演の歌」というリスナーが作った歌(カセットテープに録音したもの)をかぜ耕士が紹介したりもした。(僕はこのコーナーはあまり好きではなかった)

かぜ耕士はどんなリスナーからの声にも真摯に向かい合い、常に優しく接した。

こんな先生がいたらいいな、こんな兄貴がいたらいいな、こんな恋人がいたらいいな、それらを昭和48年から53年まで、かぜ耕士は一人で請け負った。

秋元康さんはあるテレビのインタビュー番組で「ラジオの深夜放送は、昭和の時代に、兄や姉がいない僕らにとって、世の中の面白いことや楽しいことを教えてくれる存在だった」と語っていたが、まさに同感。僕にとってかぜ耕士がそのもっとも信頼できる存在だった。

今、SNS などでどこの誰かわからない無責任な発言によって、世間が振り回されているが、それは、かぜ耕士の「たむたむたいむ」が聴けない時代の不幸、なんじゃないかと僕は思っている。

73歳になったかぜ耕士のカリスマ的魅力は、今も多くの人々を惹きつけ、WEB版の「たむたむたいむ」などが現在も運営されている。