Oct 30, 2017

By TORU UKON (Editor in Chief)

昭和のインフルエンサー(4) 萩原朔美

1978年から1982年くらいまでの間、日本中の中学生から大学生までに多大な影響力を持つ雑誌ががあった。それらは当時一部のおじさん系メディアから「三大ヤング雑誌」などとも呼ばれたりした。

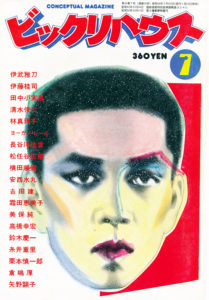

『POPEYE』(当時、平凡出版)『rockin’ on』(ロッキング・オン社)、そして『ビックリハウス』(パルコ出版)だ。

僕はおじさん系メディアの指摘通り、その3誌を毎号読んでいた。もちろん、毎号買うわけないはいかないので、立ち読みや、友達に借りたりもしたが。

昭和55年当時、若者への雑誌の影響力は凄まじいものがあった。(サブ)カルチャーのほとんどが雑誌によって啓蒙されていった。中でも僕がもっとも影響を受けた雑誌が『POPEYE』なのだが、それは今となってみれば、当たり前だと思われるので、ここでは省く。

『rockin’ on』や『ビックリハウス』にもかなり影響を受けていた。前者の編集長が渋谷陽一。後者の編集長が萩原朔美である。

渋谷陽一には、ラジオを通じても、様々なことを教わった。パンクやニューウェーブ、レゲエ、など今まで耳にしたことのないような音楽を、ストラングラーズがどういうバンドで、ポリスやジャムがどんな音楽に影響されているかなど、渋谷陽一と『rockin’ on』が教えてくれた。R&B(特にディスコミュージック)以外の情報は『rockin’ on』がどこよりも早く、深かった。雑誌のロゴと、キャッチフレーズの「21st CENTURY SCHIZOID MAGAZINE」だけで、キャッチコピーが一切入らない表紙は、1960年代の『MEN’S CLUB』同様、僕の雑誌作りの原点である。

実は、『ビックリハウス』の編集長・萩原朔美がいかなる人物かあまりよく知らない。だから実際に彼から影響を受けたという実感は全くない。しかし、『ビックリハウス』には『POPEYE』とは別の“洗脳”を受けた。前者に「何がカッコいいの?」を教えられたとしたら、後者からは「何が面白いのか?」を教わった。『ビックリハウス』が取り上げた「笑い」はこれまでの自分たちが感じたことのない「おかしさ」だった。

それまでの「笑い」はテレビが先導していた。ラジオも影響力を完全に失ってはいなかったが、やはり笑いのメインストリームはテレビだった。クレイジーキャッツやドリフターズ、コント55号、土曜の昼間に放送された『吉本新喜劇』の岡八朗と花紀京、そしてやすきよ。それはプロの笑いだった。

『ビックリハウス』は素人の笑い。

素人の笑いがプロの笑いよりも時に爆発力があることを『ビックリハウス』が教えてくれた。この雑誌は、基本読者の投稿によって成立していた。創刊当時のキャッチフレーズは「TOWN LIFE GLOBALIZM」。つまり、当時流行っていたタウン誌(ミニコミ誌)。笑いは、身近にある。ご近所にある、隣人にある、教室にある的な発想。それを発見したのが、『ビックリハウス』を創刊し、初代編集長になった萩原朔美であり、盟友の榎本了壱である。二人は寺山修司の「天井桟敷」出身ということから、そちらの人脈などにも僕は興味を覚え追いかけたりして、役者の荒木一郎にも出会った。

「笑いは巷に溢れている」という萩原思想の経典である『ビックリハウス』は、読者が街で出会った「驚きの瞬間」を表現する1センテンスから始まった。

「僕の彼女が『パンチde デート』に申し込んでいた」(早川修殿18歳・住所)

「ビックラゲーション」と呼ばれたこの巻頭企画から、読者の投稿がびっしりと掲載されている。もっとも面白い投稿には「最優秀賞」などが与えられたが、賞品はなかったと思う。

次のコーナーが教訓カレンダー。

「花よりダンコン(男根?)」

「親はなくても子はできる」

「貧乏居間なし」

もう、面白さのパレード!

「ノンセクション人気投票」「めざせ広辞苑 全流振」「スナオカメラ」「今月のポーズ(コンポ)」「筆おろし塾」などなど、これでもか! というくらいに読者からの爆笑投稿を集める企画が連続する。

「エンピツ賞」という『ビックリハウス』で開催される独自の投稿短編文学賞にも大いに刺激された。

笑いを表現(アピール)するのはプロでなければできない。でも、笑えるかどうかの判断は素人によって決められる。ならば、テレビを見て笑えるか笑えないかの感覚で、巷にある笑えるものをチョイスする感覚が優れていることもある意味笑いをクリエイトする才能ではないか、それが『ビックリハウス』と萩原朔美の思想である。この考え方は、80年代以降、日本のセレクトショップ、あるいはDJ、そして日本特有のオタク文化などの隆盛へと繋がっていく。例えば、ファッションでも自らデザインする才能はないが、巷にあるもので“カッコいい”と思えるものをチョイスすることができる(音楽も然り、曲は作れないが、ご機嫌な曲を選曲はできる、それも才能だ)。その才能も社会に認めらるべきであり、それが80年代以降の日本のサブカルやファッション界のベースを培っていたのではないか。その一因を担ったのが『ビックリハウス』ではないか、と僕は思っているのだが。

しかしながら、1980年代になってからキャッチフレーズを「CONCEPUTAL MAGAZINE」と変えた『ビックリハウス』は、読者投稿の質量的にも一時の勢いがなくなってきたのか、有名人や芸能人を扱うページが増えていった。読者投稿に糸井重里のフィルターを通した「ヘンタイよいこ新聞」などが人気コーナーとなっていく。その頃は僕も大学生になり、次第に『ビックリハウス』への興味が薄くないっていったのだが、そう感じたのは僕だけじゃなかったらしく、1985年には休刊となってしまった。

『ビックリハウス』の最大の功績は、自由と平等にあったと思う。

それまでサブカルは、ある限られた人々のものでしかなかった。60年代から70年代の初めまでは、音楽も映画もファッションも恵まれた環境にいた十代にしか与えられなかった。僕がよく指摘する東京の私立名門校に通う少年少女だけがそれらを手にすることができた。しかし、1970年代後半になると経済やマスコミの発展により、地方の公立に通う中高生にも等しく情報は与えられた。そのことにいち早く気づき目をつけ(それ以前、一部の深夜放送にその兆候は見られたが)、彼らの力を最大限評価したのが『ビックリハウス』だった。切手代ハガキ代があれば、誰もがスターに、ヒーローに、有名になれる。特別の才能がなくても、センスがあれば僕らにも「できる」ということを教えてくれた。そんなステージを与えてくれたのが『ビックリハウス』だった。

渋谷のタウン誌から、日本のサブカル誌へ。

今日の雑誌文化はもちろん、『ビックリハウス』が現代の日本にどれほどの影響力を持っていたのか、計り知れない。