Sep 22, 2022

By THEM MAGAZINE

名画座へ行こう vol.2 新文芸坐

リニューアルを遂げ最新設備が揃う池袋の名画座

池袋駅の東口北から程近い繁華街に、パチンコ店と映画館が入った娯楽施設がある。その建物の3階が、今年4月にリニューアルオープンした名画座「新文芸坐」だ。

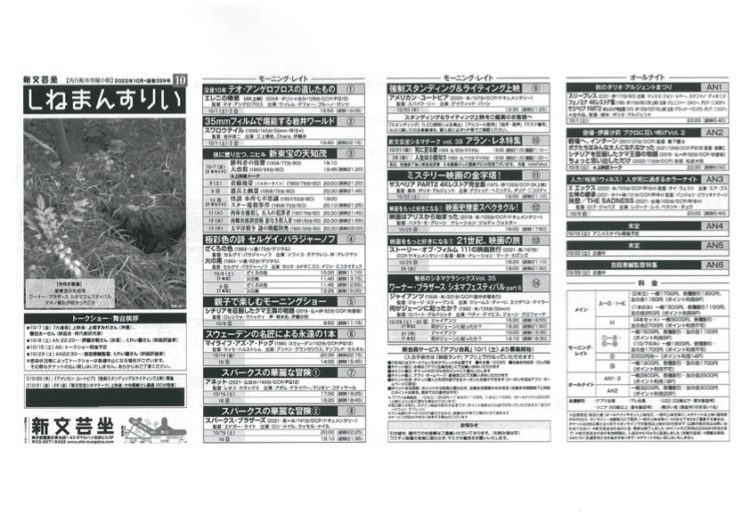

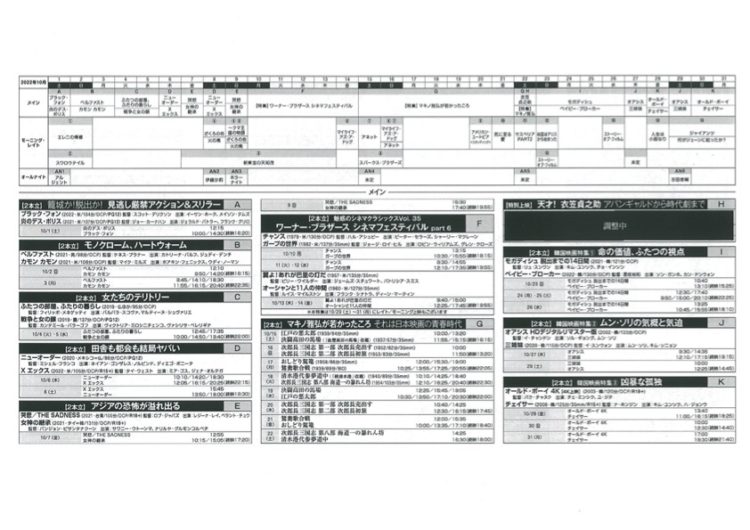

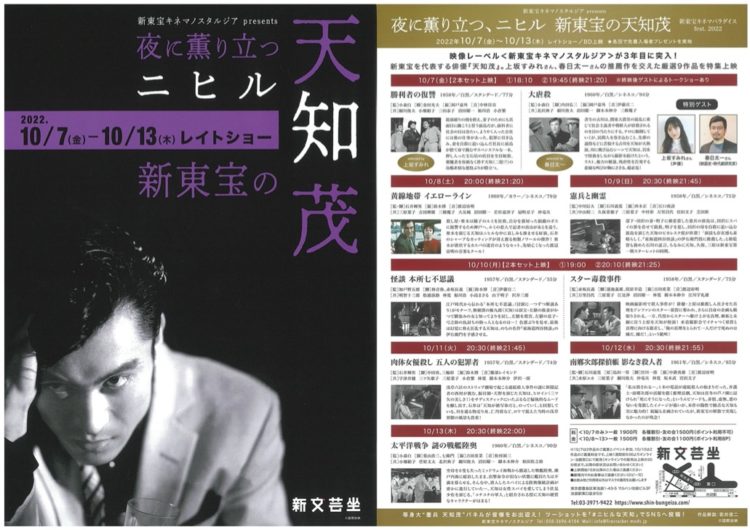

池袋の東口から真っ直ぐ伸びる「グリーン大通り」に、かつて、「人世坐」と呼ばれる映画館があった。その姉妹館として1956年に開館したのが「文芸坐」である。名画座として親しまれた「文芸坐」は、建物の老朽化などを理由に、1997年に閉館。跡地には、株式会社マルハンが運営するパチンコ店がオープンすることになる。その際に、パチンコ店と一緒に映画館も開館するという話がまとまり、2000年に株式会社マルハンが展開するパチンコ店の一部門という位置づけで「新文芸坐」が誕生した。そして2022年4月15日に、設備やシステムなどを改新し、リニューアルオープンを遂げた。従来のフィルム、デジタル映写機に加え、4Kレーザー映写機やカスタムしたスピーカーなどを導入。260席ある座席数は、都内名画座の中でも類を見ない大きさである。「文芸坐」開館から数えて60年以上、姿を変えつつも池袋の地で多くの人々に親しまれる「新文芸坐」は、現在アルバイトを含め15名のスタッフによって運営されている。二本立て上映は勿論、一本立てやオールナイト上映なども勢力的に行い、数多くの映画を上映している。

「音」にこだわった映画館

「新文芸坐」では、リニューアルを機に、これまで一階に掲示していた上映作品のポスターをデジタルサイネージによる掲示に切り替えた。劇場に関しては、リニューアル前と比べ、見た目にさほど変化はないが、照明設備、スクリーンやスピーカー、映写システムなど、観客には見えないところを全て入れ替えている。特にこだわっているのが音響。リニューアル以前から、音響設備には定評があったが、リニューアルオープンを経てさらにグレードアップした。「リニューアル前の『新文芸坐』も音に関しては、結構攻めた感じでやっていました。音にファンがついてくれていたので、リニューアルするときに、今までの音響設備を超えていかなくてはいけないという命題を課して、メーカーさんと相談し、カスタムしました」と、現在「新文芸坐」でマネージャーを務める花俟良王さんは語った。

取材日の数日前に行われていた『ニューシネマ・パラダイス』(※1)の日本初の4K上映では、オノ・セイゲン氏(※2)が来館し、リミックスしたディスクをかけて特別上映していた。その際に、セイゲン氏から「素晴らしい。穴場だ」という評価をもらったそうだ。

内装に関しては、新たに始めた「貸館」制度を想定し、ロビーなどを今までのイメージとは違う、スッキリと清潔感のあるつくりにしている。名画座における「貸館」はあまり馴染みのないものだが、一体どのような制度なのか。花俟さん曰く、「ホールをお客様に借りていただく、いわゆる普通の貸しホールです。寂しい残念な話ですが、やはり名画座だけでやっていくというのは、このご時世なかなか厳しいものがありまして…。映画館には、まずないだろうという照明設備をつけて、映画だけではなく、ライブやパーティー、企業総会などのイベントに使っていただけるようにしました」。ホールだけを借りる方法と、オプション料金を払うことで、スクリーン、映写機などのレンタルや設置、上映に至るまで全てをスタッフに委託し、貸切映画館として使用する方法がある。目的に合わせて柔軟な使い方ができる「新文芸坐」の「貸館」は、映画館の新たな可能性を開拓する制度といえる。

猥雑なまでになんでもやる映画館

東京の名画座にはそれぞれのカラーがあるが、「新文芸坐」の特色について花俟さんは、「うちは、ホラー映画から、日本のインディーズ。黒澤明からゴダールまでと、何でもありで、イベントもスタンディング上映会など、とにかく何でもやるぞっていう感じです。特色は、猥雑なまでにいろいろなことをやることですかね(笑)。」と語った。意識的に猥雑な感じを演出しているが故に、苦労する部分も多いという。「まず、圧倒的に上映本数が多い為、番組の編成自体が大変です」。「新文芸坐」には、編成部が存在しないため、基本的に花俟さんが中心となり世間のニーズを分析し、俯瞰的に作品を選定している。上映本数が多いため、古い日本映画に強いスタッフ、怪獣特撮映画に強いスタッフなど、各スタッフの精通したジャンルを考慮し、適材適所にスタッフを振り分けて番組編成をする。

花俟さんによると、上映本数が多いのには、昨今の名画座を取り巻く環境も大いに関係するという。「20年前だったら朝から晩まで1週間やっていた番組も、現在では3日間や2日間だけの上映、且つ夜はレイトショーのみの上映になったりしています。時代の移り変わりでお客さんが入らなくなり、収入が減ったために上映期間がどんどん細かくなっています。商売をする上で数字を追求することは非常に重要ですが、『新文芸坐』は、パチンコ店の一つの部門という立場上、他の映画館に比べて数字に関しては、すごくシビアだと思います。また、二本立て上映だけだと商売として厳しいのも現状で、一本立て上映やオールナイト上映もやっています」。近年では、オールナイト上映を行う名画座は減少しているが、「新文芸坐」では毎週土曜にオールナイト上映を行なっている。「オールナイトは、お客さんがどんどん少なくなっています。特にコロナを境に、ステイホームの習慣というものがついたので、本当にニッチなところを突いていかないとお客さんは来ないですね。オールナイト毎にプログラムを組んで上映を続けているのは、日本でもうちぐらいしか残っていないのではないでしょうか」。来客数が減少しているオールナイト上映だが、なぜ「新文芸坐」はここまでしてオールナイト上映にこだわるのか。「一つは、意地ですね。(笑)もう一つは、オールナイトという文化。名画座を次世代に伝えたいという思いと、こういう文化を消したくないという思いがあります。オールナイトに関しては、やはり昼間と全然違う独特の雰囲気があります。そういう雰囲気自体、僕自身すごく好きで、若い人たちに、こういう雰囲気を知ってほしいと思っています。夜中に3本、4本と続けて観ていて、何も知らない映画が実は面白かったとか、変に引っ掛かったとか、そういう経験をしてほしいですね。それが結局私たちの商売を潤してくれると思うので」と花俟さんは語る。続けて、「オールナイトに来る若い人によく言うのは、『寝てもいいですよ』と。オールナイトで寝るのは、当たり前だと思います。『でもあなたがここで寝たことっていうのは、多分、忘れないんじゃない』と言います。勝手な意見ですが、それはすごくいい体験だと思います。そういう体験の面白さを知ってほしいし、そういう体験をしにきてほしいです」。オールナイト上映に興味があるが、寝てしまったら勿体ないと躊躇う人もいるだろう。しかし、それも貴重な思い出になると花俟さんは説く。

名画座を残すための値上げ

「新文芸坐」は、リニューアルに伴って、チケットの販売方法や料金、鑑賞システムも変更した。チケットが事前にオンラインで購入できるようになり、座席も自由席から指定席に変更。そして入れ替え制に変わった。かつてのシステムから大幅に変更したことで、もちろん賛否両論巻き起こった。名画座特有の何時間も前から並んでチケットを買うシステム、自由席の雰囲気を好んでいたお客さんからはお叱りも受けたそうだ。

そして、リニューアルを機に価格を改定したことについて花俟さんは、「まず、誤解を恐れずに言うと、今までの名画座の料金が安すぎるというのは常々思っていました。例えば昔は娯楽の中心が映画だったこともあり、名画座が成り立っていたところがあると思います。それが良い意味で、みんなの憩いの場みたいな感じで愛されてきて、それを続けるのが美徳だというような風潮が、運営する側にも観客側にもあったと思います。しかし多くの娯楽が存在する現在に、二本立て4時間や5時間が1100円とかでは、コストパフォーマンスが悪すぎると思います。他の劇場さんでも、料金を上げたいけど、上げられない、そういう話はすごくよく聞いています。なので、ここはもう正直に、『うちは、もう今までの料金だとやっていけませんから、あげさせていただきます。ただその代わり、素晴らしい時間を提供します』という思いで値上げしました。『4Kが入ったり、音もめちゃくちゃすごいのが入ったりしますので、そこは勘弁していただきたい』と。一番言いたいのは、このままいったら名画座はなくなってしまう。名画座を残こすために値上げしたというのが大きいです」。

印象的な上映は、高倉健と菅原文太の二本立て

「新文芸坐」において、過去に来場者が多かった作品として、花俟さんの印象に残っている番組は、「高倉健さん(※3)と菅原文太さん(※4)が、同じ時期に亡くなった時に、たまたま『新幹線大爆破』(※5)と『太陽を盗んだ男』(※6)の二本立てを組んでおりました。その時は、本当に恐ろしいぐらいに人が入りました。おそらく、亡くなった後に番組を企画していたら、上映の許可が降りなかったかもしれません。今回のゴダール(※7)の場合もそうです」。先日亡くなったゴダールの監督作品が「新文芸坐」では9月19日に上映され、意図しない追悼上映という形になった。「長い間名画座をやっていると、こういう偶然も起こります」と花俟さんは語った。

一方で、予想に反して観客の動員数が少なかった作品を花俟さんに伺うと、「これはもう、しょっちゅうです。(笑)最近だと『ウエスト・サイド・ストーリー』(※8)と『コーダ』(※9)。絶対に入るだろうという、保険のような映画があるのですが、それですら最近は入らなくなってきています。例えば、鉄板中の鉄板として『007』(※10)があるのですが、その新作がコロナ禍以降の当館では全然入らなかったですね。その理由として、近年ではシネコンで擦れるだけ擦ってしまって、すぐに配信に行ってしまうからだと思います。『遂にここまで来たか』という感じですね。名画座で大作にお客さんが入らなくなったからニッチな映画をかける名画座が多くなった気がします」。確かに、大作映画がシネコンでロングラン上映などを行い、その後すぐにサブスクなどに配信されるというケースは近年増えているように感じる。もはや大作を上映するだけでは動員できない時代になっている。いかにして名画座に足を運んでもらうか、試行錯誤は絶えない。「新文芸坐」では、コロナ禍以前、イベント上映も盛んに行なってきた。その中で、思い入れのある上映作品について花俟さんは、『ゼイ リブ』(※11)と『ラ・ラ・ランド』(※12)を挙げた。『ゼイ リブ』では、途中のストリートファイトのシーンでゴングを鳴らし、観客全員で立って応援しながら上映する、スタンディング上映を実施し、『ラ・ラ・ランド』では、フラッシュモブでダンサーが踊り出すという仕掛けのある上映イベントを開催した。「コロナが落ち着いたら、また企画したいと思います」と花俟さんは語る。

映画ファンを増やしていきたい

VHS、DVD、サブスクなどが台頭し、映画の鑑賞方法はその都度多様になってきた。そういった鑑賞方法の変化による影響について、花俟さんは、「VHSがでたときは、レンタルビデオが台頭し、『もう映画館は終わりだ』と言われ、DVDが出たときには、『こんな綺麗な映像で観られるんだったら、もう映画館なんて行かなくていいや』と言われました。サブスクもそうです。「個」の時代において、知らない人たちと時間を共有する体験というのが、とても稀なことになっています。家で楽しむ選択肢がどんどん増えておりますが、やはり映画館で映画を観るというのは、家で観るのとは全く違うものだと思います。例えばSpotifyやApple Musicで音楽が聴き放題になったからといって、ライブの動員が減ってはいないですよね。同様に、映画には映画館で観ることならではの魅力があります。だから、どのようにして、その魅力を伝えていくか、いかにして名画座に来てもらうかというのを考えなくてはいけないと思っています。今まで通りだと絶対に無理だとわかっているので、これまでと違うアプローチや価値観を、若い世代に伝えていくのが課題だと思います」と語った。

(※1)『ニューシネマ・パラダイス』

1988年に上映されたジョゼッペ・トルナトーレ監督による不朽の名作。エンリオ・モリコーネによる音楽も有名。

(※2)オノ セイゲン

1958年生まれ。音楽家、録音エンジニア、空間音響デザイナー、音楽プロデューサーなど活動は多岐にわたる。コム・デ・ギャルソンのショーの音楽なども手がける。

(※3)高倉健

1931年福岡出身。任侠映画でスター俳優の地位を確立。第一回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞など、計4回の日本アカデミー賞主演男優賞を受賞。2014年11月10日に83歳で逝去。

(※4) 菅原文太

1933年宮城県出身。俳優としての下積み時代が長かったが、39歳の時に出演した『仁義なき戦い』シリーズで俳優としての地位を確立。代表作に『トラック野郎』シリーズなどがある。2014年11月28日に81歳で逝去。

(※5)『新幹線大爆破』

1975年の佐藤純弥監督による作品。高倉健のほか、千葉真一、宇津井健など豪華キャストが出演し、日本よりも海内での評価が高いパニック映画。

(※6) 『太陽を盗んだ男』

1979年公開の長谷川和彦監督作品。沢田研二主演。

(※7)ゴダール

1930年フランス生まれの映画監督。映画批評家から出発し、映画監督になった。『勝手にしやがれ』(1959)で注目を集めた。ハンドカメラの使用、独特の編集技法によって、フランス映画に生まれた新たな流れ「ヌーヴェル・バーグ」の旗手となる。年に2本のペースで映画を制作し多くの作品を発表した。

(※8)『ウエスト・サイド・ストーリー』

ブロードウェイミュージカルの名作。ジェームズ・ロビンズ監督によって1961年に映画化。2022年にスティーブン・スピルバーグ監督によってリメイク。主演はアンセル・エルゴート

(※9)『コーダ』

2021年に公開されたシアン・ヘダー監督によるヒューマンドラマ。フランス映画『エール!』のリメイク作品。

(※10)『007』

英国秘密情報部のエージェント、ジェームズ・ボンドを主人公としたスパイ映画の金字塔。1962年から、ショーン・コネリー主演で映画化され、現在でもシリーズは続く。

(※11)『ゼイ リブ』

1988年にアメリカ公開。 ジョン・カーペンター監督によるSFサスペンススリラー。日本では1989年に初公開した。主演に人気プロレスラーのロディ・パイパーが起用されている。

(※12)『ラ・ラ・ランド』

2016年に公開された、デイミアン・チャゼル監督によるミュージカル映画。

【問い合わせ先】

新文芸坐

TEL.03-3971-9422