Apr 07, 2017

By TORU UKON (Editor in Chief)

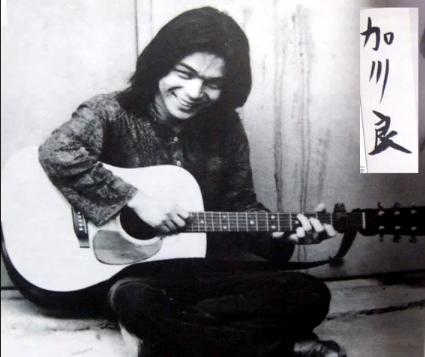

加川良の訃報

加川良が天に召された。四月五日のことだった。彼の名前を聞いたのは何十年ぶりだったろうか。懐かしい名前を耳にするのが、訃報とは…。そんなことがこのところ多すぎる。

今、加川良の名前を知っている人は少ないだろう。このブログを読んでいる人の半分以上は知らなくても仕方ない。この僕でさえ、彼の歌をよく聴いていたのは中学2年生から3年生になる頃で、高校に上がってからはほとんど聴いたことはなかった。60年ほどの人生の中で聴いていたのはほんの1年余り。それでも、加川良の名前とあの独特の歌は今もしっかり自分の記憶に深く刻み込まれている。

加川良を知ったのは、ラジオの深夜放送だった。1971〜72年の深夜放送は、吉田拓郎を筆頭にフォークソング全盛時代。フォーク歌手はほとんどテレビの歌謡番組に出演しないので、“俺は他人とは違う”意識の強い中学生は、こぞってラジオの深夜放送を聴き、そこから聴こえてくるフォークソングを熱愛した。

僕も吉田拓郎を聴き、泉谷しげるを聞き、井上陽水を聴いた。

その中でも加川良が好きだった。あの歌い方(と呼べるのだろうか、歌というより詩の朗読に近い。でもラップとはまったく違う)に強く惹かれた。

とくに『下宿屋』が好きだった。

「京都の秋の夕暮れは、コートなしでは寒いくらいで、丘の上の下宿屋はいつも震ていました」

そんな歌い出し、いや、語り出しから始まるこの曲を、今の若者が聴いたらどう思うだろう。

貧乏くさい。確かにそうだ。当時から「四畳半フォークソング」と言われ、貧乏くさいを歌うのがフォークだと思っていた。加川良はその先頭を走っていた。

当時は、高度成長もそろそろ上死点に向かっていた頃で、加川良の歌う歌ほど世間は貧しくなかったと思うが、そうした中流意識が欺瞞であり、加川良の歌っていることが「リアル」なのだと、中学一年の僕は、信じたものだ。

そして、それまでそんな歌など聴いたこともなかったので、強烈な印象を受けた。歌がすごく下手くそな自分でも、これならできるのではないか、とも思えた。親にねだってギターを買ってもらい、『月刊明星』の歌本でコードを覚え、部屋で一人コンサートをやる、と思っていたけど、どーしてもFのコードが押さえられず、1か月で断念。それでも、加川良は聴き続けた。

加川良にはヒット曲は多くなく、代表曲も少ない。吉田拓郎が歌った「加川良の手紙」のほうが有名なくらいだ。

それでも彼は、おじさんになっても、あの詩の朗読のような歌い方を続け、ヒットチャートとは全く無縁の道をギターを抱えて歩き続けた。

次第に僕も加川良に時代遅れな感じを抱き、だんだん聴かなくなってしまったけれど、10年に一度くらいは、『下宿屋』を無性に聴きたくなることがあった。

校了などで「待ち」が多い時間、たまに『下宿屋』をYouTubeで聴いた。先月も聞いたばかりだった。イヤホンから聴こえてくる加川良の声に合わせて「そこの角砂糖でもかじったら」と小さく歌った。

最近、中学生や高校生の頃の熱い想いを思い出すことがある。

ノスタルジーに浸ってばかりいると、早く老けるかなと思いながらも、「あの時代」をもう一度自分の中で確かめてみる。「古い」と思うよりも「すごい」と感心することばかりだ。

そのかけらを一つ一つコラムやブログにしようと思うのだが、面倒くさがりの根性がそれを阻む。訃報を聴いたときだけ、そのかけらを拾おうとする。ダメだなぁ。

加川良さん、ご冥福をお祈りいたします。